こんにちは。はーねうすです。

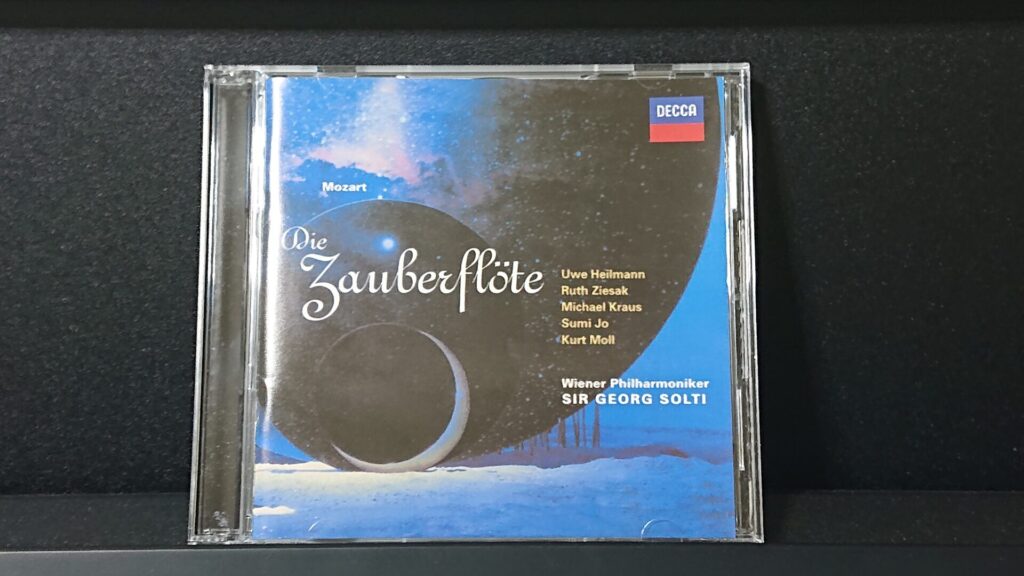

今回も引き続き、「モーツァルト:歌劇≪魔笛≫(全曲)」を紹介します。

普段とは趣向を変えて、「モーツァルト:歌劇≪魔笛≫(全曲)」の全トラックを数回に分けて紹介しています。

今回は、第2幕の「第1場」から「第7場」までを取り扱います*。

*: CDでは歌唱場面がメインに収録されていますので、省略されている「場」や会話劇の箇所があります。

第2幕 のプロローグ的な第1場が終わり、物語に明確な動きが見られます。主要なキャラクターであるタミーノとパパゲーノのコンビネーションが楽しい場が始まります。

演奏は、指揮がサー・ゲオルグ・ショルティ氏、ウィーン・ハーモニー管弦楽団です。

★打ち込みクラシック

DAW(Digital Audio Workstation)で入力したクラシック音楽のDTM(DeskTop Music)作品を紹介するコーナーを巻末に設けています。

今回紹介するアルバムの中から1曲をピックアップしていますので、是非お楽しみください。

CD2枚目に突入しましたね。「第2幕」の「第2場」から「第7場」の紹介です。

タミーノとパパゲーノの試練が始まる場からスタートだな。

【着想】神童の集大成。

「歌劇≪魔笛≫(全曲)」のコンテンツです。

モーツァルトは35年という短い生涯の中で、21曲もの歌劇を手掛けています。「歌劇『魔笛』」は、その最後を彩る集大成とも言えるオペラになっています。

今回は、第2幕の「第2場」「第3場」「第4場」「第5場」「第6場」「第7場」を含むトラックを紹介します。

タミーノとパパゲーノの「試練」にスポットがあたる場です。試練という難題に反して、2人のコミカルなやり取りが愉快な場です。

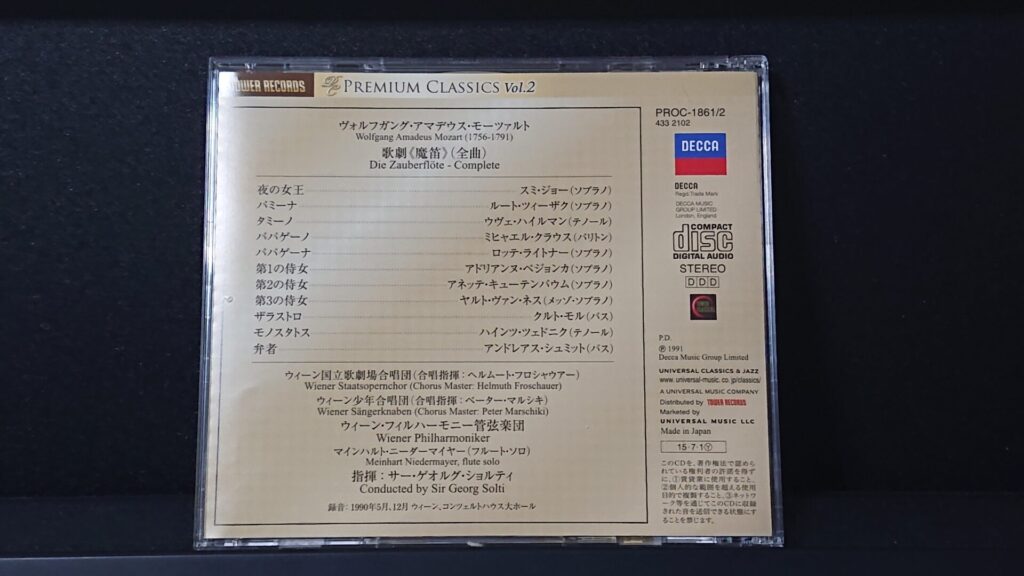

CD1

| No. | 曲名(1) | 曲名(2) | 作品番号 |

| 1 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | 序曲 | KV.620 |

| 2 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | タミーノ:助けてくれ、殺される | KV.620 |

| 3 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | パパゲーノ:俺は鳥刺しさまだ | KV.620 |

| 4 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | タミーノ:この肖像の魅するような美しさは | KV.620 |

| 5 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | 夜の女王:慄えないで、私のかわいい息子よ | KV.620 |

| 6 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | パパゲーノ:フム、フム、フム | KV.620 |

| 7 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | モノスタトス:かわい子ちゃん、お入り | KV.620 |

| 8 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | パミーナ:愛を感じる男なら | KV.620 |

| 9 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | 3人の童子:この道の先に目的地があります | KV.620 |

| 10 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | タミーノ:あの童子たちの賢い教えを | KV.620 |

| 11 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | 弁者:どこへ行くつもりか、不適な若者よ | KV.620 |

| 12 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | タミーノ:ああ、何と強力な魔法の音か | KV.620 |

| 13 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | パミーナ、パパゲーノ:足は速く、心は勇気 | KV.620 |

| 14 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | 合唱:ザラストロ、万歳 | KV.620 |

| 15 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | パミーナ:私は悪いことをいたしました | KV.620 |

| 16 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 僧侶の行進 | KV.620 |

| 17 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | ザラストロ:おお、イシスとオシリスの神よ | KV.620 |

CD2

| No. | 曲名(1) | 曲名(2) | 作品番号 |

| 1 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | タミーノ:恐ろしい夜だ。パパゲーノ! | KV.620 |

| 2 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 2人の僧侶:女の奸計に気をつけよ | KV.620 |

| 3 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 3人の侍女:どうしたのです | KV.620 |

| 4 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | モノスタトス:誰にも恋の喜びはある | KV.620 |

| 5 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 夜の女王:地獄の復讐がこの胸にたぎる | KV.620 |

| 6 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | ザラストロ:これらの聖なる御堂の中では | KV.620 |

| 7 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 3人の童子:もう一度歓迎の言葉を申し上げます | KV.620 |

| 8 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | パミーナ:ああ、私には判る、すべては消え | KV.620 |

| 9 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 僧たち:おお、イシス、オシリスの神よ、何たる喜び! | KV.620 |

| 10 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | パミーナ:私たちは、もう会えないのですか | KV.620 |

| 11 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | パパゲーノ:かわいい女の子をパパゲーノはほしいよ | KV.620 |

| 12 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | 3人の童子:間もなく夜明けを告げる太陽が | KV.620 |

| 13 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | パミーナ:だから、あなたが私の花婿ね | KV.620 |

| 14 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | 2人の鎧の男:苦難に満ちたこの道を旅する者は | KV.620 |

| 15 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | パミーナ:ああ、タミーノ、何という幸せ | KV.620 |

| 16 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | タミーノ、パミーナ:ぼくらは炎の中をくぐり抜けた | KV.620 |

| 17 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | パパゲーノ:パパゲーナ、パパゲーナ、パパゲーナ | KV.620 |

| 18 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | パパゲーナ、パパゲーノ:パ、パ、パ、パ | KV.620 |

| 19 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | モノスタトス:さあ、静かに、静かに | KV.620 |

| 20 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | ザラストロ:太陽の光は夜を追い払った | KV.620 |

ちょっとした所感です。

<CD2_トラック_01「恐ろしい夜だ。パパゲーノ!」>

「CD2_No.1」:「タミーノ:恐ろしい夜だ。パパゲーノ!」

レチタティーヴォを端的に表わした内容で、男声の対話で進行します。

男声2人(タミーノ:テノールとパパゲーノ:バリトン)による対話によって場面が進行する中、恐怖を煽るような雷鳴が轟き、深刻な状況への変化を描写します。

男声2人(バス:弁者と神官)が加わり、物語の進行方向を指し示すような内容が続きます。

<CD2_トラック_02「女の奸計に気をつけよ」>

「CD2_No.2」:「2人の僧侶:女の奸計に気をつけよ」

明朗な展開の中に風格が備わったような音響が特徴の楽曲です。

男声2人(バス:弁者と神官)のデュエットによる、威厳を誇示するかのような調子が魅力的です。

管楽が主体となった伴奏は、低音域の男声二重唱ととてもマッチしています。

中程で調子を変え、弾んだ気分の雰囲気になります。

<CD2_トラック_03「どうしたのです」>

「CD2_No.3」:「3人の侍女:どうしたのです」

威勢と諧謔が綯い交ぜになったかのような、幾分コミカルなタッチが印象的な楽曲です。

管弦楽による強烈なアタックで始まり、女声(ソプラノ/メゾ・ソプラノ:3人の侍女)による弾むような勢いのある重唱が続きます。

負けじと男声2人(タミーノ:テノールとパパゲーノ:バリトン)が力強く応答し、五重唱が展開します。

不安な心理状況を演出する場面とは裏腹に、管弦楽の伴奏はすこぶる明るいです。

<CD2_トラック_04「誰にも恋の喜びはある」>

「CD2_No.4」:「モノスタトス:誰にも恋の喜びはある」

アップテンポな曲調で、気分が昂揚している感覚を見事に表出した楽曲です。

全体的に小気味が良く、急速に展開して様が素晴らしいです。

勢いを増し、速度を上げる男声(テノール:モノスタトス)と、追従する管弦楽の伴奏の在り方が面白いです。

くるくると転がり回っているような調子が大変愛らしいです。

作者、演者および演奏家のリストです。

- 音楽:ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

- 台本:エマヌエル・シカネーダー

- 夜の女王:スミ・ジョー(ソプラノ)

- パミーナ:ルート・ツィーザク(ソプラノ)

- タミーノ:ウヴェ・ハイルマン(テノール)

- パパゲーノ:ミヒャエル・クラウス(バリトン)

- パパゲーナ:ロッテ・ライトナー(ソプラノ)

- 第1の侍女:アドリアンヌ・ペジョンガ(ソプラノ)

- 第2の侍女:アネッテ・キューテンバウム(ソプラノ)

- 第3の侍女:ヤルト・ヴァン・ネス(メッゾ・ソプラノ)

- ザラストロ:クルト・モル(バス)

- モノスタトス:ハインツ・ツェドニク(テノール)

- 弁者:アンドレアス・シュミット(バス)

- 合唱:ウィーン国立歌劇合唱団 / 合唱指揮:ヘルムート・フロシャウアー

- 合唱:ウィーン少年合唱団 / 合唱指揮:ペーター・マルシキ

- フルート・ソロ:マインハルトニーダーマイヤー

- 演奏:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

- 指揮:サー・ゲオルグ・ショルティ

以上、敬称略。

歌唱部位よりも対話で進行する場面が目立つ場が多かったですね。

レチタティーヴォという歌劇の形式を、充分に堪能できる場だったな。

【観想】神聖な幕開け。

魅力と醍醐味について、少しばかりの言及です。

今回は、「歌劇≪魔笛≫」の第2幕「第2場」から「第7場」を含むトラックを紹介しています。

ここでは、「オペラ対訳ライブラリー モーツァルト 魔笛」(荒井秀直[訳] / 音楽之友社)および「『マンガでオペラ7』魔笛」(中野京子[監修・解説] / ブロッコリー子[漫画] / ヤマハミュージックメディア)を参考に、各場を紹介してみたいと想います。

「第2幕 第2場」

舞台は転換し、古代のエジプトを彷彿とさせる建造物が登場します。

雷鳴が轟き、心理的な恐怖が演出されます。否応なく緊張感が高まります。

弁者と神官は、引き連れたタミーノとパパゲーノにかぶせられた頭巾を剥ぎ取ります。謎めいた状況に不安が煽られます。

暗闇の中、タミーノとパパゲーノが状況を共有する場面が強調されます。

パパゲーノの一見場違いでコミカルな応答は、不安を払拭する効果を発揮します。

弁者と神官から領地への闖入を詰問されるタミーノとパパゲーノですが、2人の応答の違いがユニークに表現されます。

タミーノは「叡智」を求めた真剣な姿勢を認められ、試練への挑戦が認められます。

パパゲーノは「楽して寝食することと彼女をゲット」するという「普通に生きる」とことを主張し、「叡智」の入手は埒外だと反応します。が、試練を乗り越えた先に「パパゲーナ」という娘の存在を匂わされたことで、試練への挑戦に興味が沸きます。

試練の課題は「沈黙」であると、弁者から2人に告げられます。

タミーノの頑なな意志と、パパゲーノの二転三転する意志の対比が面白い場です。

アリアや重唱はなく、会話劇で進行します。

レチタティーヴォの「恐ろしい夜だ。パパゲーノ!」が展開する場面でもあります。

「第2幕 第3場」

弁者と神官によって、試練に挑む盟約の義務が告知されます。

「女性」の悪巧みから身を守ることがなすべき務めであることが強調されます。

重唱「女の奸計に気をつけよ」が歌われる場面でもあります。

「第2幕 第4場」

弁者と神官が去った後、残されたタミーノとパパゲーノが対話します。

暗闇に取り残されたことでパニックになるパパゲーノと、この状況を「神の思し召し」だとするタミーノの対比が面白い場面です。

アリアや重唱はなく、会話劇で進行します。

「第2幕 第5場」

突如として3人の侍女が登場します。そしてタミーノとパパゲーノに「死」を煽り、神殿での試練から逃れることを提案します。

だだをこねるかのようにわめき散らすパパゲーノをタミーノは「沈黙」が試練のテーマであることを諭します。

ですが、パパゲーノは一向に黙りません。タミーノの怒りがヒートアップします。

3人の侍女は「夜の女王が神殿にいること」「神官はいんちき」という「噂」で揺さぶりをかけます。

しかし、タミーノは3人の侍女には一切耳を傾けない強固な意志を示します。そして、パパゲーノも仕方なしといったふうに追従します。

埒が明かないといった様相で、3人の侍女はその場を去ろうとしますが、強烈な落雷とともに奈落へと堕ちていきます。

合唱「どうしたのです」が歌われれる場面でもあります。

「第2幕 第6場」

弁者と神官が登場します。

弁者は試練を乗り越えたタミーノを讃えます。そしてタミーノに頭巾をかぶせて連れ去ります。

一方神官は如何にも脱力したパパゲーノに発破を掛けます。

パパゲーノは「パパゲーナに会いたい」という願望で挑戦したことを愚痴にし、試練の過酷さを呪います。そんなパパゲーノに神官は頭巾をかぶせて連れ去ります。

タミーノとパパゲーノの相反するキャラクター性が見事に現われた場です。

アリアや重唱はなく、会話劇で進行します。

「第2幕 第7場」

舞台は転換し、美しい庭園で月明かりに照らされたパミーナが佇んでいます。

モノスタトスが登場し、パミーナを見つけます。パミーナへの対応をザラストロから叱責された苦い思いが湧き出します。

ですが、可憐なパミーナに見蕩れて、徐々に欲情してきます。

モノスタトスが欲望を露わにする危険な状況ですが、どこかコミカルです。悪漢然としながらも、何か憎めないモノスタトスの変質的なキャラクターが面白く描写された場です。

アリア「誰にも恋の喜びはある」が歌われる場面でもあります。

キャラクターのちょっとした感想。

- タミーノは、困難な課題でも果敢に挑戦する、頑なな意志を持ったイケメン王子。

- パパゲーノは、困難な課題を前に、報酬につられて右往左往するトリックスター。

- 弁者は、試練を克服した者を素直に祝福できる、優しいおじさん。

- 神官は、駄々っ子のお守りを仰せつかった、近所のおじさん。

- モノスタトスは、恋するおじさんにジョブチェンジした、憎めない愛嬌のある悪漢。

おすすめの図書です。

「モーツァルト考」(池内紀[著] / 講談社学術文庫)です。

モーツァルトを生涯を中心に、当時の世界情勢や風俗風習を綴った、エッセイのような語り口が面白いです。

柔和な語り口調や、「友達の想い出」を引き出しているように書かれるモーツァルトの描写がとても新鮮です。

なので、下世話でタブロイド的なお話も、尾籠で卑猥なお話も含めて、「モーツァルトってこんなヤツだったんだ」を面白く読めます。

巻末にはモーツァルトの略年譜とともに社会・文化事項も併記されていますので、時代精神を感じ取られる内容になっています。

音楽家の略歴です。

<略歴> ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

【墺】1756-1791

古典派の典型をなす作曲家。早熟の天才であり、35歳で夭逝。'84年フリーメーソンに加盟、その活動が作品にも投影する。1770年代初めまでの初期の作品には前古典派およびイタリア古典派の影響が強く見られるが、中期には典雅なギャラント様式、マンハイム楽派の様式を採り入れ、30歳以後の後期ではバロック音楽への傾倒も加わって、古典美のなかに深遠な表情をもつようになった。

(「クラシック音楽作品名辞典<改訂版> 三省堂」より抜粋)

パパゲーノ、とても良い味を出していますね。

「魔笛」は、パパゲーノのキャラクター性で人気を博した歌劇であることは間違いないな。

【追想】愛嬌のピアノ・アレンジ。

歌劇の魅力が詰め込まれています。

「モーツァルト 歌劇≪魔笛≫」(青島広志[解説・ピアノ編曲] / 全音楽譜出版社)です。

青島広志氏による、「歌劇≪魔笛≫」に登場するアリアや重唱のピアノ編曲のスコアです。

青島氏がモーツァルトの「歌劇≪魔笛≫」に向けられる愛情が、ひしひしと伝わってくる解説が素敵です。

編曲面に加え、モーツァルトに関するエピソードも記載されていて、とても勉強になります。

今回紹介した場面からは、「誰にも恋の喜びはある」(CDアルバムの曲名で、全音楽譜出版社版の曲名は「誰でも恋の喜びを知っている」)が収録されています。

解説によると、「モーツァルトは端役であるはずのムーア人、モノスタトスにはやや愛情を感じているらしく、第1幕のフィナーレでは大活躍しますし、第2幕に入ってからもこんな可愛いアリアを書いています。」(6ページ抜粋)とあります。

音楽を聴いているだけでは知ることのできない、モーツァルトの趣向を知ることができる解説です。

青島氏のモーツァルトに関する博識っぷりが感じ取れますね。

ところで、ムーア人っとはどのような種族なのでしょうか。

ヨーロッパの中世にイベリア半島やシチリアに住んでいたイスラム教徒のことだな。元々はマグレブ地方のベルベル人を指していたが、イベリア半島がイスラム化された8世紀頃からは、イスラム教徒のことを「ムーア人」と呼ぶようになったみたいだぞ。

【雑想】下手の横好き。(第140弾)

クラシック音楽の打ち込み作品の紹介です。

「Studio One」シリーズで打ち込んだクラシック音楽をお披露目するコーナーです。

今回は、第2幕 第7場のアリアと合唱「誰にも恋の喜びはある」*のピアノ編曲版です。

*: 全音楽譜出版社で掲載の曲名は「誰でも恋の喜びは知っている」です。

誰でも恋の喜びは知っている

(ピアノ編曲:青島広志「モーツァルト 歌劇≪魔笛≫」全音楽譜出版社)

他作品を含め、下記リンク先にクラシック音楽の打ち込み作品などを纏めていますので、ご鑑賞いただければ嬉しいです。

・ミュージック(クラシック_01)

・ミュージック(クラシック_02)

・ミュージック(クラシック_03)

クラシック音楽をファミコン(ファミリーコンピューター)の音源風(あくまで「風」)にアレンジした「8bit クラシック」という打ち込み作品も纏めていますので、上記に加えてご鑑賞いただければ幸いです。

長く続く趣味を持ちたいです。

前回から引き続き趣向を変えた、モーツァルトの「歌劇≪魔笛≫」を紹介しました。(いずれ通常スタイルには戻ります。)

タミーノとパパゲーノに課された試練を中心に物語が進行しました。

加えて、モノスタトスの不穏な動きが気になって仕方がない場面もありました。

そして、パミーナを夜の女王のがあいまみえる時が直ぐそばに近づいています。

次回も引き続き、モーツァルトの「魔笛」を紹介します。

「第2幕」は厳かな雰囲気でスタートしましたね。

「試練」というキーワードを軸に、「第2幕」の道筋を示す「第1場」の重要性を象徴しているようだったな。