こんにちは。はーねうすです。

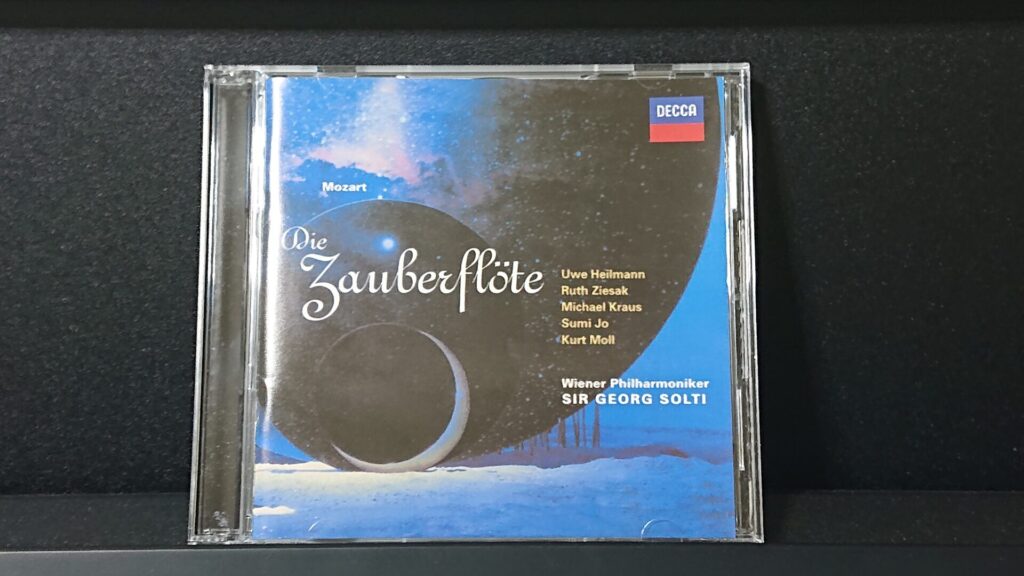

今回も引き続き、「モーツァルト:歌劇≪魔笛≫(全曲)」を紹介します。

普段とは趣向を変えて、「モーツァルト:歌劇≪魔笛≫(全曲)」の全トラックを数回に分けて紹介しています。

今回は、第2幕の「第12場」から「第17場」までを取り扱います*。

*: CDでは歌唱場面がメインに収録されていますので、省略されている「場」や会話劇の箇所があります。

第2幕の第6場で神官に連行されていたタミーノとパパゲーノが、パミーナに再会する場が描かれています。

演奏は、指揮がサー・ゲオルグ・ショルティ氏、ウィーン・ハーモニー管弦楽団です。

★打ち込みクラシック

DAW(Digital Audio Workstation)で入力したクラシック音楽のDTM(DeskTop Music)作品を紹介するコーナーを巻末に設けています。

今回紹介するアルバムの中から1曲をピックアップしていますので、是非お楽しみください。

「第2幕」の「第12場」から「第17場」の紹介です。

タミーノとパパゲーノの愉快なやりとりが再登場するぞ。

【着想】神童の集大成。

「歌劇≪魔笛≫(全曲)」のコンテンツです。

モーツァルトは35年という短い生涯の中で、21曲もの歌劇を手掛けています。「歌劇『魔笛』」は、その最後を彩る集大成とも言えるオペラになっています。

今回は、第2幕の「第12場」「第13場」「第14場」「第15場」「第16場」「第17場」を含むトラックを紹介します。

パミーナを導くザラストロ、試練を強制されるタミーノとパパゲーノのやりとりが描かれる場面です。

CDでは、歌唱場面がメインで収録されていますので、実質は「第12場~第17場」に含まれる一部が該当します。

CD1

| No. | 曲名(1) | 曲名(2) | 作品番号 |

| 1 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | 序曲 | KV.620 |

| 2 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | タミーノ:助けてくれ、殺される | KV.620 |

| 3 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | パパゲーノ:俺は鳥刺しさまだ | KV.620 |

| 4 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | タミーノ:この肖像の魅するような美しさは | KV.620 |

| 5 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | 夜の女王:慄えないで、私のかわいい息子よ | KV.620 |

| 6 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | パパゲーノ:フム、フム、フム | KV.620 |

| 7 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | モノスタトス:かわい子ちゃん、お入り | KV.620 |

| 8 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | パミーナ:愛を感じる男なら | KV.620 |

| 9 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | 3人の童子:この道の先に目的地があります | KV.620 |

| 10 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | タミーノ:あの童子たちの賢い教えを | KV.620 |

| 11 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | 弁者:どこへ行くつもりか、不適な若者よ | KV.620 |

| 12 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | タミーノ:ああ、何と強力な魔法の音か | KV.620 |

| 13 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | パミーナ、パパゲーノ:足は速く、心は勇気 | KV.620 |

| 14 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | 合唱:ザラストロ、万歳 | KV.620 |

| 15 | 歌劇≪魔笛≫ 第1幕 | パミーナ:私は悪いことをいたしました | KV.620 |

| 16 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 僧侶の行進 | KV.620 |

| 17 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | ザラストロ:おお、イシスとオシリスの神よ | KV.620 |

CD2

| No. | 曲名(1) | 曲名(2) | 作品番号 |

| 1 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | タミーノ:恐ろしい夜だ。パパゲーノ! | KV.620 |

| 2 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 2人の僧侶:女の奸計に気をつけよ | KV.620 |

| 3 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 3人の侍女:どうしたのです | KV.620 |

| 4 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | モノスタトス:誰にも恋の喜びはある | KV.620 |

| 5 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 夜の女王:地獄の復讐がこの胸にたぎる | KV.620 |

| 6 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | ザラストロ:これらの聖なる御堂の中では | KV.620 |

| 7 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 3人の童子:もう一度歓迎の言葉を申し上げます | KV.620 |

| 8 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | パミーナ:ああ、私には判る、すべては消え | KV.620 |

| 9 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | 僧たち:おお、イシス、オシリスの神よ、何たる喜び! | KV.620 |

| 10 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | パミーナ:私たちは、もう会えないのですか | KV.620 |

| 11 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その1) | パパゲーノ:かわいい女の子をパパゲーノはほしいよ | KV.620 |

| 12 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | 3人の童子:間もなく夜明けを告げる太陽が | KV.620 |

| 13 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | パミーナ:だから、あなたが私の花婿ね | KV.620 |

| 14 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | 2人の鎧の男:苦難に満ちたこの道を旅する者は | KV.620 |

| 15 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | パミーナ:ああ、タミーノ、何という幸せ | KV.620 |

| 16 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | タミーノ、パミーナ:ぼくらは炎の中をくぐり抜けた | KV.620 |

| 17 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | パパゲーノ:パパゲーナ、パパゲーナ、パパゲーナ | KV.620 |

| 18 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | パパゲーナ、パパゲーノ:パ、パ、パ、パ | KV.620 |

| 19 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | モノスタトス:さあ、静かに、静かに | KV.620 |

| 20 | 歌劇≪魔笛≫ 第2幕(その2) | ザラストロ:太陽の光は夜を追い払った | KV.620 |

ちょっとした所感です。

<CD2_トラック_06「これらの聖なる御堂の中では」>

「CD2_No.6」:「ザラストロ:これらの聖なる御堂の中では」

穏やかで荘厳な雰囲気の中、気持ちを落ち着かせるように進行する楽曲です。

重厚で伸びのある男声(ザラストロ:バス)と、合いの手のように入る管楽が特徴的です。

場の穏やかさを示すような弦楽の伴奏がとても心地よく響きます。

最低音に近いバスによる旋律は、前曲の高音域で歌われた「地獄の復讐がこの胸にたぎる」のソプラノと対比的で、構図として面白いです。

後半は対話劇で進行し、場面転換を特徴付けるような雷鳴が轟きます。

<CD2_トラック_07「もう一度歓迎の言葉を申し上げます」>

「CD2_No.7」:「3人の童子:もう一度歓迎の言葉を申し上げます」

明るく弾むような曲調が特徴的な楽曲です。

軽くステップを踏んでいるかのような、スタッカート気味で高音域を彩る弦楽が素敵です。

その弦楽に合わせて、まるで女声のようなボーイソプラノで優しく語りのような歌唱が進行します。

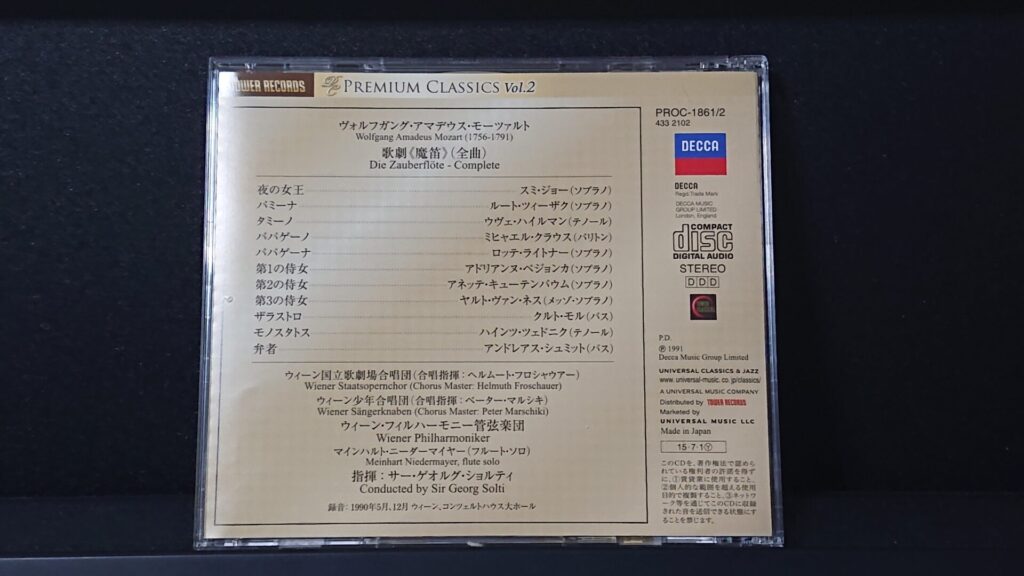

作者、演者および演奏家のリストです。

- 音楽:ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

- 台本:エマヌエル・シカネーダー

- 夜の女王:スミ・ジョー(ソプラノ)

- パミーナ:ルート・ツィーザク(ソプラノ)

- タミーノ:ウヴェ・ハイルマン(テノール)

- パパゲーノ:ミヒャエル・クラウス(バリトン)

- パパゲーナ:ロッテ・ライトナー(ソプラノ)

- 第1の侍女:アドリアンヌ・ペジョンガ(ソプラノ)

- 第2の侍女:アネッテ・キューテンバウム(ソプラノ)

- 第3の侍女:ヤルト・ヴァン・ネス(メッゾ・ソプラノ)

- ザラストロ:クルト・モル(バス)

- モノスタトス:ハインツ・ツェドニク(テノール)

- 弁者:アンドレアス・シュミット(バス)

- 合唱:ウィーン国立歌劇合唱団 / 合唱指揮:ヘルムート・フロシャウアー

- 合唱:ウィーン少年合唱団 / 合唱指揮:ペーター・マルシキ

- フルート・ソロ:マインハルトニーダーマイヤー

- 演奏:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

- 指揮:サー・ゲオルグ・ショルティ

以上、敬称略。

パミーナを導くザラストロが印象的な場のような気がします。

ザラストロの存在感が益々増してく場だな。とりわけ前場面で描かれた夜の女王との対比的な構図が見物だぞ。パミーナが中心においた対立構造っぽくなっている点は注視だな。

【観想】賢者の誘導。

魅力と醍醐味について、少しばかりの言及です。

今回は、「歌劇≪魔笛≫」の第2幕「第12場」から「第17場」を含むトラックを紹介しています。

ここでは、「オペラ対訳ライブラリー モーツァルト 魔笛」(荒井秀直[訳] / 音楽之友社)および「『マンガでオペラ7』魔笛」(中野京子[監修・解説] / ブロッコリー子[漫画] / ヤマハミュージックメディア)を参考に、各場を紹介してみたいと想います。

「第2幕 第12場」

母親である夜の女王にザラストロ殺害を命じられ、その直後にモノスタトスに言い寄られるという連続する災難に見舞われたパミーナに、ザラストロが諭します。

悲嘆に暮れるパミーナは、あれだけ酷く罵られたにもかかわらず、母親である夜の女王に慈悲を与えるよう、ザラストロに懇願します。

ザラストロは、すべてを知った上でパミーナをタミーノの元に導きます。そして、夜の女王の末路を語ります。

パミーナの「愛」と夜の女王の「復讐」がキーワードとなって物語の核心を描写します。

アリア「これらの聖なる御堂の中では」が歌われる場面でもあります。

「第2幕 第13場」

ばらで飾られた宙吊り、芝生のベンチや、扉を飾る花など、不思議な空間を演出する場面に転換します。

頭巾を外したタミーノとパパゲーノが神官に連行されてきます。

弁者は「ラッパがなったら歩き続けろ」「沈黙を忘れるな」と忠告します。そして目標の達成前に再会することを約束します。

神官は、「しゃべるなよ、しゃべると雷鳴と稲妻の神罰が下るそ」とパパゲーノを脅します。まるでお笑いの常套手段のようです。

アリアや重唱はなく、会話劇で進行します。

「第2幕 第14場」

案の定、パパゲーノはしゃべりはじめます。

芝生のベンチに腰掛けたタミーノは、パパゲーノに黙るよう「シッ!」とジェスチャーをします。

それでもしゃべり続けるパパゲーノ、「シッ!」とジェスチャーを繰り返すタミーノがコミカルです。

「自分としゃべっているなら良いだろう」「男同士ならしゃべって良いだろう」という謎理論をパパゲーノが展開します。

アリアや重唱はなく、会話劇で進行します。

「第2幕 第15場」

舞台の奈落から謎の老婆が登場し、盆に載せた盃をパパゲーノに差し出します。

盃に盛られた水を飲み干すパパゲーノは気を良くして、老婆に話しかけます。まるで漫才のようなやりとりが始まります。

老婆とパパゲーノの漫才は、老婆の彼氏に話題が移ります。

その彼氏の名を「パパゲーノ」と告げた後、訝しがるパパゲーノが老婆の名を問います。

老婆が名を告げようとしたところに、激しい雷鳴が鳴り響きます。意味深長ですね。

タミーノが「黙れ!」と言わんばかりにジャスチャーで脅すと、パパゲーノが「もう一言もしゃべりません」と、反省したようなそぶりを見せます。

アリアや重唱はなく、会話劇で進行します。

「第2幕 第16場」

ばらで飾られた宙吊りに乗って3人の童子が登場します。

再会を喜び、「ザラストロの国へようこそ」とタミーノとパパゲーノが到達した場所がどこなのかをそれとなく告げます。

「笛と鈴を二人に返すよう仰せつかった」と話す3人の童子は、続けざまに「三度目にお会いするときは、皆さんの勇気は報われ、喜びの褒美がもらえる」と二人の行く先を祝福します。

そして、タミーノには「勇気を持ち続けること」を、パパゲーノには「しゃべらないこと」を念押しします。

タミーノとパパゲーノに、魔笛と魔鈴というキーアイテムが戻ってきた場面ですね。

重唱「もう一度歓迎の言葉を申し上げます」が歌われる場面でもあります。

「第2幕 第17場」

3人の童子に振る舞われた料理を食べるパパゲーノ。対してタミーノは魔笛を吹きます。

ザラストロ邸で供される食事と酒にご満悦のパパゲーノ。上等な酒だと褒めたところで、タミーノが魔笛を吹くのを止めます。

アリアや重唱はなく、会話劇で進行します。

キャラクターのちょっとした感想。

- パミーナは、母親に罵倒されたにも関わらず、慈悲を与えるよう懇願できる、慈愛に満ちたヒロイン。

- ザラストロは、若者たちの行く末をすべて知った上で試練を与える、達観した賢者。

- タミーノは、正義感の強い、至極真面目なイケメン王子。

- パパゲーノは、笑いどころを外さない、お調子者のトリックスター。

- 3人の童子は、純粋にタミーノとパパゲーノを歓迎する、愛らしい少年。

- 老婆は、突如としてあらわれた、謎。

すすめの図書です。

「知の再発見双書04 モーツァルト 神に愛されしもの」(ミシェル・パルティ[著] / 海老沢敏[監修] / 創元社)です。

創元社の「知の再発見双書」シリーズです。カラーの図版が多くてとても重宝します。

モーツァルトの生涯を、丁寧に紐解いた内容になっています。まるでモーツァルトの日記を読んでいるかのようです。

後半には資料篇として、同時代や後世の評価を交えたモーツァルト論、戯曲や映画などの派生作品の紹介で構成されています。

歌劇≪魔笛≫については、「第6章 光と闇」の「病気に苦しみながらも、モーツァルトはオペラに全力を注ぐ」(130~138ページ)という節で紹介されています。

なかでも「魔笛の初演ポスター」、舞台衣装や場面を描いた絵画などの資料が素晴らしいです。

モーツァルト愛好家には垂涎の1冊です。

音楽家の略歴です。

<略歴> ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

【墺】1756-1791

古典派の典型をなす作曲家。早熟の天才であり、35歳で夭逝。'84年フリーメーソンに加盟、その活動が作品にも投影する。1770年代初めまでの初期の作品には前古典派およびイタリア古典派の影響が強く見られるが、中期には典雅なギャラント様式、マンハイム楽派の様式を採り入れ、30歳以後の後期ではバロック音楽への傾倒も加わって、古典美のなかに深遠な表情をもつようになった。

(「クラシック音楽作品名辞典<改訂版> 三省堂」より抜粋)

久しぶりにタミーノとパパゲーノが登場した気がします。

パミーナ、夜の女王、ザラストロ、モノスタトスといったキャラクター色の濃い面々による物語が前場面で進行していたからな。一時としてタミーノとパパゲーノの存在を忘れてしまってもしかたがないぞ。

【追想】優美なピアノ・アレンジ。

歌劇の魅力が詰め込まれています。

「モーツァルト 歌劇≪魔笛≫」(青島広志[解説・ピアノ編曲] / 全音楽譜出版社)です。

青島広志氏による、「歌劇≪魔笛≫」に登場するアリアや重唱のピアノ編曲のスコアです。

青島氏の解説には、モーツァルトの「歌劇≪魔笛≫」に向ける愛と情熱を強く感じ取ることができます。

今回紹介した場面からは、「これらの聖なる御堂の中では」(CDアルバムの曲名で、全音楽譜出版社版の曲名は「聖なるこの殿堂では」)が収録されています。

解説によると、「母親から叱責を受け、茫然としているパミーナを慰めるザラストロの第2のアリアで、バス歌手が単独で取り上げる名曲」(6ページ抜粋)とあります。

男声のバス歌手にとって、ソロ・コンサートなどで定番となる名曲です。

「ザラストロの歌う旋律の高さを、飽きないように適宜変えてあります。」(6ページ抜粋)とあり、ピアノ・アレンジ上の工夫を示されています。

また、「特に最高の部分が最低声部に示されますから、それが埋もれないように細心の注意をはらってください。」(6ページ抜粋)と演奏上のアドバイスも示されています。

低音域に主旋律が登場する際の、ピアノ曲の書法や演奏方法が端的に解説されています。

モーツァルトの楽曲を通して、ピアノという楽器の秘密に少し迫った感じになります。

確かに、低音部に主旋律があると、全体の中で埋もれやすい気がします。

高音域が旋律、低音域が伴奏といったスタイルに馴染んでしまっているから尚更かもしれんな。

【雑想】下手の横好き。(第142弾)

クラシック音楽の打ち込み作品の紹介です。

「Studio One」シリーズで打ち込んだクラシック音楽をお披露目するコーナーです。

今回は、第2幕 第12場のアリア「これらの聖なる御堂の中では」*のピアノ編曲版です。

*: 全音楽譜出版社で掲載の曲名は「聖なるこの殿堂では」です。

聖なるこの殿堂では

(ピアノ編曲:青島広志「モーツァルト 歌劇≪魔笛≫」全音楽譜出版社)

他作品を含め、下記リンク先にクラシック音楽の打ち込み作品などを纏めていますので、ご鑑賞いただければ嬉しいです。

・ミュージック(クラシック_01)

・ミュージック(クラシック_02)

・ミュージック(クラシック_03)

クラシック音楽をファミコン(ファミリーコンピューター)の音源風(あくまで「風」)にアレンジした「8bit クラシック」という打ち込み作品も纏めていますので、上記に加えてご鑑賞いただければ幸いです。

長く続く趣味を持ちたいです。

前回から引き続き趣向を変えた、モーツァルトの「歌劇≪魔笛≫」を紹介しました。(いずれ通常スタイルには戻ります。)

連続する災難に見舞われたパミーナを、優しく慰め、正しく導くザラストロが印象的でしたね。

加えて、タミーノとパパゲーノのコンビが復活した場面の含まれています。パパゲーノのお調子者っぷりが愉快でしたね。

そして、キーアイテムである「魔笛」と「魔鈴」がタミーノとパパゲーノの手に戻りました。

物語が徐々にクライマックスへ向けて進行しているように感じます。

次回も引き続き、モーツァルトの「魔笛」を紹介します。

「魔笛」と「魔鈴」の存在も忘れていましたね。

「魔笛」や「魔鈴」といったキーアイテムの復帰と共に、物語の軸がタミーノとパパゲーノに戻ったとも思える場だったな。